Was kann ich beobachten?

Planetensystem

Seit dem 24. August 2006, haben wir nur noch 8 Planeten in unserem Sonnen-

system. Dem damaligen Planeten PLUTO wurde der Status ein Planet zu sein, durch die IAU (Internationale Astronomische Union), aberkannt. Seitdem läuft

er als Kleinplanet unter der Nummer 134340(Pluto).

Ein Neuling wird sich sicherlich schwer tun, M 51 (Whirlpool- Galaxie), mit seinem neu erworbenen Instrument einzustellen. Er wird, so wie auch ein kleines Kind das Laufen lernt, mit den Objekten in unserem Sonnensystem beginnen und sich dann immer weiter ins Universum hinaus begeben. Natürlich spielt auch sein Wohnort, sein finanzielles Budget sowie sein sich entwickelndes Interesse eine Rolle, auf welche Objekte er dann im Laufe der Zeit seine Hauptaufmerksamkeit richtet.

Mond

Unser Erdtrabant ist für Einsteiger das Paradeobjekt Nummer eins. Auf Grund

seiner Größe und Helligkeit ist er auch

leicht zu finden.

Bereits mit einem einfachen Fernglas kann

man viele Oberflächendetails wie Krater, Ringwälle sowie größere Zentralberge er-

kennen. Am besten sind Details jedoch

am Terminator (Licht- Schattengrenze) auszumachen. Außerdem sollte das Fernglas auf ein Fotostativ montiert werden, da sich (z.B. bei einem 10 x 50 Ferngals) nicht nur

der Mond um das 10fache, sondern auch

das eigene Zittern um diesen Betrag mit-

vergrößert wird.

Mit kleineren Teleskopen kann natürlich wesentlich mehr erkannt werden. Der

Reichtum an Details wächst mit der Größe

des verwendeten Teleskopes. Bei gutem Seeing (ruhige Atmosphäre und keine funkelnden sondern gleichmäßig scheinende Sterne), kann je nach Instrument, bis an die max. sinnvolle Vergrößerung, vergrößert werden.

Ganz interessant sind auch Mondfinsternisse. Man sieht wie sich der Erdschatten langsam über den Mond schiebt und ihm dann in der Totalität, (Mond ganz im Erdschatten) einen dunkelroten Schein gibt.

Sonne

Achtung: Sonne nur mit dafür ge-

eigneten Sonnenfiltern beobachten!

Ansonsten besteht sofortige Erblindungsgefahr!

Natürlich lässt sich auch unser Heimat-

stern, die Sonne, mit speziell dafür geeigneten Sonnenfiltern, beobachten. Interessant sind die Sonnenflecken, die einem 11-jährigen Zyklus unterliegen. Hierbei handelt es sich um kühlere Regionen auf der Sonnenoberfläche, welche um ein vielfaches größer als unsere Erde sind. Auch unterliegen sie einem ständigen Wandel an Form und Größe.

Bereits mit kleinerern Teleskopen kann die Granulation, feinkörnige Struktur der Sonnenoberfläche, erkannt werden.

Für die etwas betuchteren Hobbyastronomen gibt es reine Sonnenteleskope oder auch Sonnenfilter, durch welche man die Sonne im H-alpha-Licht beobachten kann. Hierbei werden die Protuberanzen (Gasausbrüche) am Sonnenrand und etliche andere Details auf der Sonnenoberfläche sichtbar.

Wie auch beim Mond, sind Sonnenfinsternisse ein interessantes Schauspiel. Am besten beobachtet man diese mit einem Fernglas oder kurzbrennweitigen Fernrohr. Sonnenfilter nicht vergessen!

Wann die nächsten partiellen Sonnenfinsternisse für Deutschland stattfinden, entnimmt man am besten aus einem astronomischen Jahrbuch, beispielsweise "Das Himmelsjahr".

Merkur

Merkur ist der innerste und somit auch der

sonnennächste Planet. Es ist schwierig ihn aufzufinden, da er sich immer recht nahe an der Sonne befindet.

Daher ist er nur kurz vor oder kurz nach Sonnenauf- bzw- Untergang, für wenige Minuten sichtbar. Auch ist er dann recht horizontnah, so dass uns die irdische Atmosphäre, mit ihren Turbulenzen, keine ruhigen Bilder mehr liefert. Oberflächendetails sind bei ihm keine auszumachen. Interessant sind seine sichelförmigen Phasen wie unser Mond und seine Schnellläufigkeit am Himmel.

Etwas, das man sich auch nicht entgehen lassen sollte, sind die Merkurtransite (vorüberziehen vor der Sonnenscheibe). Merkur durchwandert pro Jahrhundert etwa 13 bis 14 mal die Sonnenscheibe. Wir können ihn dann im Teleskop (mit geeignetem Sonnenfilter, versteht sich) vor der Sonnenscheibe, als kleine Planetenkugel, vorbeiziehen sehen. Der nächste Merkurtransit findet am 9. Mai.2016 gen 12:15 Uhr statt.

Venus

Die Venus ist auch ein innerer Planet. Sie ist der zweitnächste zur Sonne. Ihr auffinden ist im Ver-

gleich zu Merkur schon wesentlich einfacher. Sie kann bei ihrer größten östlichen bzw. westlichen Elongation (von der Erde aus gesehen, größter Winkelabstand zur Sonne) bis zu 4 1/2 Stunden vor bzw. nach Sonnenauf- oder untergang, leicht aufgefunden werden. Sie ist während der Dauer ihrer Sichtbarkeit, mit Ausnahme von Sonne oder Mond, das hellste Objekt am Himmel. Dadurch, dass die Venus in eine dichte Wolkendecke eingehüllt ist, sind keine Oberflächendetails zu erkennen. Sie zeigt sich wie Merkur in Phasen.

Venustransite sind auch sehr interessant zu beobachten. Diese finden im Schnitt aber nur alle 125 Jahre, dann nach 8 Jahren und erneut nach ca. 125 Jahren statt. Der letzte Venustransit war am 06. Juni 2012. Leider ist ein Menschenleben viel zu kurz, als das man den nächsten Venustransit, am 11.Dez 2117, verfolgen könnte.

Mars

Mars ist der erste äußere Planet. Sein Licht erscheint uns leicht rötlich. Auf seiner Oberfläche lassen sich schon mit kleineren Teleskopen, Oberflächendetails wie seine Polkappen erkennen. Auch sieht man hellere orangefarbene sowie dunklere rötlichere Gebiete. Diese ändern auch im Laufe eines Marsjahres ihr Aussehen.

Asteroiden

Asteroiden werden auch als Planetoiden bezeichnet. Es handelt sich um Kleinkörper unseres Planetensystems. Diese befinden sich zu 95% auf Bahnen zwischen Mars und Jupiter. Bis heute sind mehr als 580.000 bekannt, wobei ihre Anzahl wohl in die Millionen geht. Durch die Astrofotografie sind bereits ca. 25.000 Kleinplaneten nummeriert. Ihre Größe reicht von einigen hundert Kilometern im Durchmesser bis

auf wenige Meter herab.

Die vier größten sind: Ceres ( 975 km), Pallas (546 km), Vesta ( 516 km) und

Juno (267 km).

Für ihr Auffinden und Beobachten, sollte jedoch ein astronomisches Jahrbuch herangezogen werden. Je nach Abstand zur Erde, haben sie eine Helligkeit von

mag 5,8 bis mag 12 und können bereits mit Teleskopen ab 60mm Öffnung, gesichtet werden. Sie fallen dadurch auf, dass sie sich relativ schnell zwischen den Sternen bewegen.

Jupiter

Jupiter, mit seinen 143.000 km Äquator-

durchmesser, ist der 5.te Planet in unserem Sonnensystem, ein wahrer Gigant. Bereits im Fernglas kann man zwei seiner Wolken-

bänder sowie seine vier größten Monde, Jo, Europa, Ganymed und Callisto, erkennen. Diese ändern im Laufe einer Beobachtungs-

nacht merklich ihre Stellung. In kleinen Amateurteleskopen sieht man schon wesentlich mehr. Es wird u.a. der "Große Rote Fleck" sichtbar. Hierbei handelt es sich um einen Wirbelsturm, der schon seit der Erfindung des Fernrohres, auf dem Riesenplaneten tobt. Auch feinere Strukturen in den Wolkenbändern treten hervor. Ebenfalls Schattenvorübergänge auf der Planetenoberfläche. Diese finden immer dann statt, wenn einer seiner vier großen Monde, vor der Planetenscheibe vorüberzieht.

Saturn

Saturn ist der Favorit unter den Planeten.

Bereits mit einem Fernglas (20 x 50), lässt sich der Ring, welcher den Planeten umgibt, als solches erkennen. Voraussetzung ist natürlich, dass das Fernglas auf ein Stativ montiert wurde, um das eigene Zittern nicht mit zu vergrößern.

Auch hier kann bereits mit kleineren Amateurteleskopen und einem guten Seeing, wesentlich mehr erkannt werden. Es werden ein oder mehrere seiner Wolkenbänder sichtbar. Sein Ring mit ca. 280.000 km Durchmesser, wird durch die Cassinische-Trennung geteilt. Auch der Verlauf seiner

5 größten Monde, Titan, Rhea, Dione, Tethys und Japetus lässt sich mühelos verfolgen.

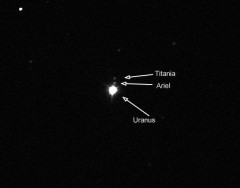

Uranus

Bei diesem äußeren Planeten, mit seinen im Durchschnitt 2,9 Milliarden km Sonnenabstand, bleiben Oberflächen-

details, selbst den gängigsten Amateur-

teleskopen verborgen. Ab einer Fernrohr-

öffnung von mindestens 100 mm, ist er als kleines, blassgrünes Scheibchen zu erkennen. Ab 200 mm Öffnung können, unter gutem Seeing, auch zwei seiner 27 Monde erkannt werden.

Neptun

Kleinplanet 134340 Pluto

Wie bereits weiter oben schon erwähnt, wurde unserem ehemals neunten Planet Pluto, am 24.Aug.2006, von der IAU (Internationale Astronomische Union) der Planetenstatus aberkannt. Seitdem wird er als Zwergplanet mit der Bezeichnung Kleinplanet 134340 (Pluto) geführt.

Um ihn aber dennoch aufzufinden, benötigt der Hobbyastronom ein Teleskop mit mindestens 300 mm Öffnung. Selbst dann ist er nur sehr schwer von einem Stern zu unterscheiden..

Meteore

Im Volksmund auch unter dem Begriff "Sternschnuppen" bekannt. Es handelt sich hier um kleine, interplanetarische Staubkörner, Meteoride, welche die Erdbahn kreuzen und mit Geschwindigkeiten von ca. 65 km/Sek. in die Erdatmosphäre eindringen. Dabei erzeugen sie in ca. 60 bis 80 Kilometern Höhe eine Leuchtspur und werden verdampft. Sie bestehen aus Metall und/oder Gestein. Ihre Größe beträgt oft nur die eines Reiskorns. Größere Stücke, etwa wie die eines Pflastersteins, werden meist nicht ganz verdampft und erreichen dann die Erdoberfläche. Diese heißen dann Meteorit.

Meteorströme haben auch ganz bestimmte Zeiten, an denen sie vermehrt auftreten.

Diese Ströme bestehen meist aus Kometenmaterial, welches ein jeder Komet bei der Annäherung an die Sonne verliert. Benannt werden die Ströme nach dem Sternbild, aus dessen Radianten (Ausstrahlungspunkt des Stromes) sie austreten (Perseiden, Leoniden, Aquariden usw.). Auch unterscheiden sich die Ströme in der Helligkeit sowie deren Anzahl von Meteoren pro Stunde. Am besten sind Meteore mit bloßem Auge und unter einem dunklen Himmel zu beobachten.

Kometen

Kometen sind nicht mit Meteoriden zu verwechseln. Beide haben zwar einen Schweif, nur sind Kometen über Wochen und zum Teil Monate am Himmel sichtbar, während Meteoriden bereits nach wenigen Sekunden verglüht sind.

Kometen ziehen meist in einer elliptischen Bahn um unsere Sonne. Diese Bahn kann wenige Jahre, bis sogar mehrere hundert Jahre lang sein. Die wenigsten Kometen erreichen eine Helligkeit, um mit bloßem Auge am Himmel gesehen zu werden. Zur Kometenbeobachtung empfielt es sich, ein Fernglas oder ein kurzbrennweitiges Teleskop zu verwenden.